Bugnara

Incastonato tra la valle del Sagittario e le pendici del Monte Genzana, il territorio di Bugnara ha restituito nel tempo importanti testimonianze storiche, a partire dall’epoca romana. Lungo l’antica via che collega Bugnara a Torre dei Nolfi, sono stati rinvenuti resti di una necropoli, con tombe e iscrizioni funerarie.

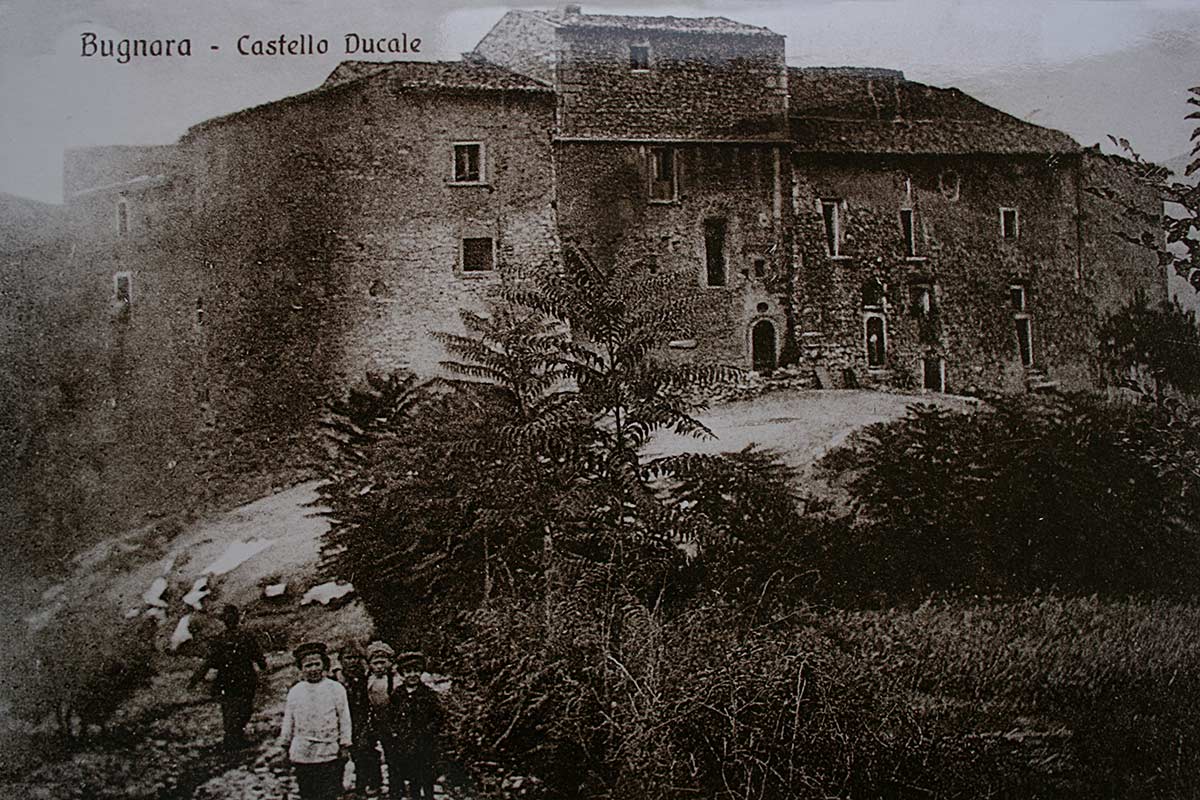

Durante il Medioevo e l’età moderna, Bugnara visse una stagione di splendore sotto il dominio della nobile famiglia De Sangro, che ne fece un importante centro amministrativo e residenziale. Ancora oggi domina il paese il profilo del Castello Ducale, risalente al XII secolo: un tempo baluardo del potere feudale, conserva il portale ogivale d’ingresso, l’edicola sommitale con lo stemma di famiglia (uno scudo a tre bande attraversato da un teschio) e la torre semicircolare, trasformata in residenza fortificata da Giambattista De Sangro nel 1672.

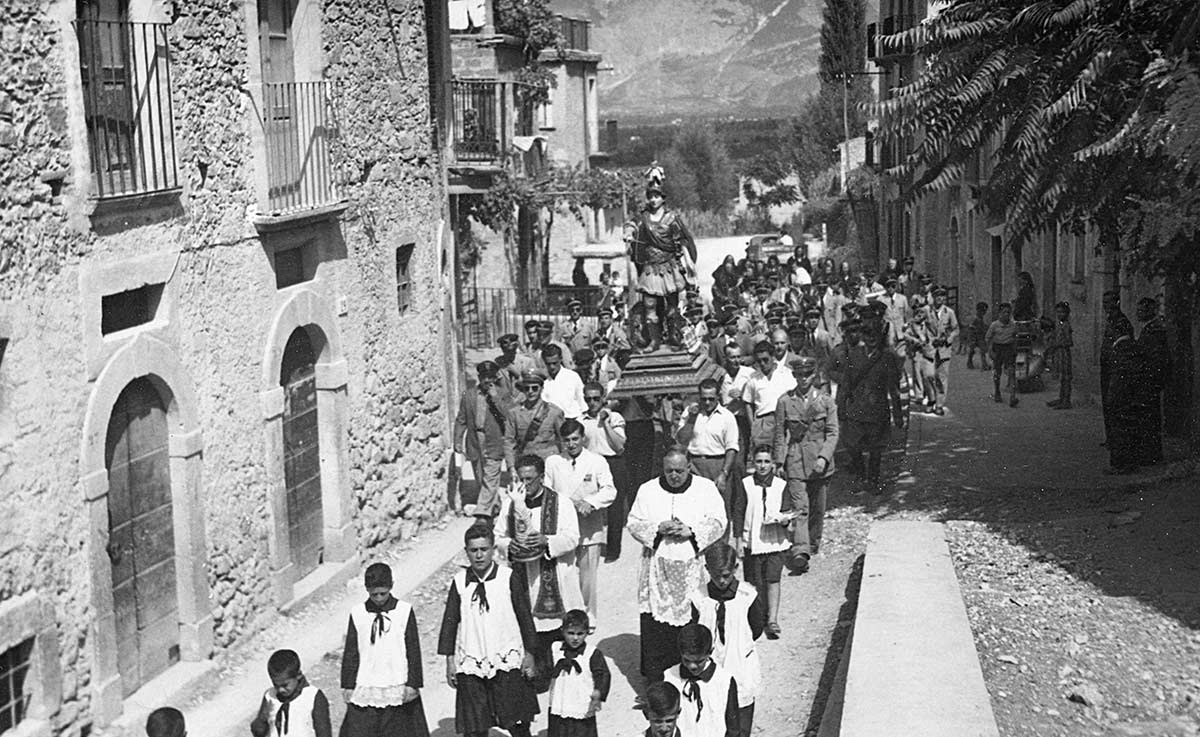

Nella piazza principale, accanto alla fontana monumentale in pietra, si erge uno dei principali luoghi di culto del borgo: la Chiesa della Madonna del Santissimo Rosario. La facciata, semplice ed essenziale, è organizzata su due livelli divisi da una cornice marcapiano, in uno stile sobrio tipico del Cinquecento. Il portale è sormontato da un’edicola che ospita la statua di San Rocco, protettore contro la peste. L’interno, sorprendentemente ricco, è a navata unica con otto cappelle laterali e volta a botte affrescata, e custodisce un altare maggiore scenografico e statue in stucco a grandezza naturale che raffigurano santi, probabilmente realizzate da artisti lombardi.

Sempre sulla piazza si nota il Palazzo Alesi Villapiana, appartenuto a diverse famiglie nobiliari, ospita oggi al piano terra un frantoio storico del 1898 e, al piano superiore, l’ecomuseo delle antiche tradizioni popolari e agricole.

Chiesa di Santa Maria della Neve

Poco fuori dal centro, la Chiesa di Santa Maria della Neve – detta anche delle Concanelle – sorge su un sito di culto molto antico: secondo la tradizione, vi si trovava un tempio pagano dedicato a Cerere, oppure i resti di una villa rustica romana. Le prime fonti documentarie compaiono nelle bolle papali di Lucio III (1183) e Clemente III (1188), che menzionano una “ecclesia sancte Marie” nel territorio di Bugnara. Dopo il terremoto del 1349, l’edificio venne probabilmente ricostruito su un impianto tardo-romanico, acquisendo nel tempo crescente rilevanza per la comunità.

L’interno presenta una pianta rettangolare a tre navate, divise da archi acuti su pilastri massicci. Il presbiterio è separato da tre archi ogivali e culmina in un’abside sormontata da una cupola.

Un’opera di grande pregio, oggi conservata al Museo Nazionale d'Abruzzo a L’Aquila, è la “Madonna delle Concanelle”, gruppo ligneo del 1262 raffigurante la Madonna col Bambino, firmato dagli artisti spoletini Machilonus e Ceparellus, padre e figlio: un raro esempio di arte devozionale medievale in Abruzzo.

Torre dei Nolfi

Dal XII al XIX secolo, i De Sangro detennero il controllo feudale di Bugnara e del suo territorio. In questo contesto, i Nolfi esercitavano il ruolo di vassalli, amministratori locali incaricati di gestire terre e comunità in nome del signore, in cambio di protezione e autorità.

Attorno alla torre originaria, simbolo del potere locale, si sviluppò un piccolo borgo rurale strettamente legate alla famiglia Nolfi. Nel la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio; e Santa Maria della Pace, un tempo conosciuta come “Madonna in Pietraluna”, che domina la piazza principale di Torre dei Nolfi. Una lapide sulla facciata ricorda la data di costruzione dell’edificio: 1871.

per installare la App sul tuo

per installare la App sul tuo