Corfinio

Corfinium, la città più importante dei Peligni, occupa un’area di particolare rilevanza per il controllo del territorio; situata sulla riva destra dell’Aterno, in età romana è attraversata dalla via Valeria, in direzione est-ovest, e dall’asse nord-sud che, lungo l’alta valle dell’Aterno e la conca di Sulmona, collega il mondo sabino con quello sannita. Per questa centralità la città diviene capitale degli insorti, durante la guerra sociale (91- 89 a. C).

Corfinio – Borgo di Pentima

Il borgo medievale appare ben evidente sul promontorio che guarda la Valle Ombruna, è il castrum di Pentima, fondato da Trasmondo intorno alla seconda metà dell' XI secolo, sulle rovine della antica arce romana,

fortificato contro le aggressioni provenienti dal mare e caposaldo a difesa della Cattedra valvense.

Il tessuto urbano medievale, costituito di vicoli stretti paralleli e a spina, è ben conservato, come anche il perimetro murario orientale, lungo il quale corre ancora uno stretto camminamento.

Si estende a ridosso della piazza, corrispondente al Teatro romano e vi si accede dalla Porta ogivale presso la Parrocchiale di San Martino. In via San Martino, confinante con la Chiesa, è una casa medievale,

costruita sulle strutture del Teatro. Essa presenta una stratificazione di elementi significativi di epoche diverse che ne fanno un monumento davvero singolare, da iscrizioni romane a una testa tardo antica ad una più

piccola medievale, ad un lacerto di affresco del XIV secolo.

La città antica, sebbene coperta da quella moderna, conserva ancora notevoli resti monumentali, distribuiti nel contesto urbano e facenti parte del “Parco archeologico” La piazza principale corrisponde

al sito del teatro, sulla cui curva si impostano le case; i muri in opera incerta sono ancora parzialmente visibili nelle ambienti sotterranei e disegnano un diametro di 75 metri circa. La costruzione fu curata dal magistrato

T. Mittio Celere, il quattuorviro quinquennale ricordato in una iscrizione, dei primi decenni del I sec.a.C.Un settore della città antica, organizzato su strade ad incroci perpendicolari, è stato scavato nella zona

di Piano San Giacomo negli anni Novanta del Novecento, sulla base delle segnalazioni di A. De Nino. Nella porzione più vicina alla strada moderna alcuni ambienti appartenenti alle terme (I–III sec. d.C.),

sono caratterizzati da colonnine di mattoni quadrati che sostenevano i pavimenti, al di sotto dei quali veniva immessa aria calda. La zona centrale è occupata da un grande edificio del I sec. d.C.,

interpretata come domus o sede di collegium (associazione), che si sviluppa intorno ad un grande giardino porticato con al centro una vasca polilobata ed un piccolo edificio con pavimento a mosaico,

identificabile con un ninfeo. Lungo il lato occidentale del peristilio, in tre dei cinque ambienti sono conservati pregevolissimi pavimenti a mosaico a disegno geometrico, arricchiti da tarsie marmoree quadrate ,

in un caso, e da un disco di alabastro nell’altro. Due degli ambienti sono absidati e quello centrale, in allineamento con gli edifici del giardino, conserva ancora un basamento per l’alloggio

di una statua o di altro elemento. Un’altra area del Parco Archeologico, lungo la via di collegamento tra Corfinio e Pratola Peligna, conserva i resti di un edificio sacro. Il tempio, del I sec. a.C., è costruito in opera

incerta, con pavimento della cella a mosaico bianco e nero ; in uno degli ambienti a lato della cella fu rinvenuto un cammeo rappresentante l’imperatore Claudio, oggi

esposto nel Museo archeologico. In un altro piccolo edificio, situato nei pressi, è stato riconosciuto un piccolo tempio o una struttura funeraria, eventualmente posta subito al di fuori delle mura della città.

Museo

Il Museo Civico Archeologico “A. De Nino” ha sede in uno storico palazzo nell’antico borgo di Pentima (nome con il quale Corfinio fu denominata fino al 1928) e ospita parte della collezione archeologica del vecchio

Antiquarium, cui si sono aggiunte le testimonianze raccolte durante le campagne di scavo degli ultimi decenni. Il percorso prende avvio da una stanza che suggerisce lo studiolo di Antonio De Nino, lo studioso peligno che avviò

gli scavi della città nel 1877, Al piano superiore, i reperti esposti nelle prime sale ripercorrono cronologicamente le fasi più antiche, attestate sia da ritrovamenti sporadici che dai corredi delle tombe del centro arcaico;

vasi e bronzi di importazione documentano la fitta rete di relazioni che Corfinio intrattenne. Il culto di Ercole è il tema delle sale dedicate allo scavo del santuario extraurbano della Fonte di S. Ippolito, mentre lo sviluppo della

città romana è testimoniato dalle decorazioni parietali e pavimentali, dalla suppellettile domestica e dagli oggetti della vita quotidiana.

Nella ricca collezione numismatica emerge la moneta in argento della Lega italica, coniata in occasione della Guerra Sociale (91-89 a.C.), combattuta dai po- poli italici contro Roma per rivendicare i diritti

di cittadinanza; sulla moneta per la prima volta fu inciso il nome ITALIA, a comprendere tutte le realtà confederate. Numerosi testi epigrafici, conservati in gran parte nel Lapidarium. (Ubicato in via

Italica), fanno di Corfinio la città abruzzese con la più ampia documentazione scritta della fase romana: tra i pezzi più importanti esposti nel Museo, l’iscrizione del teatro, riutilizzata per la realizzazione di

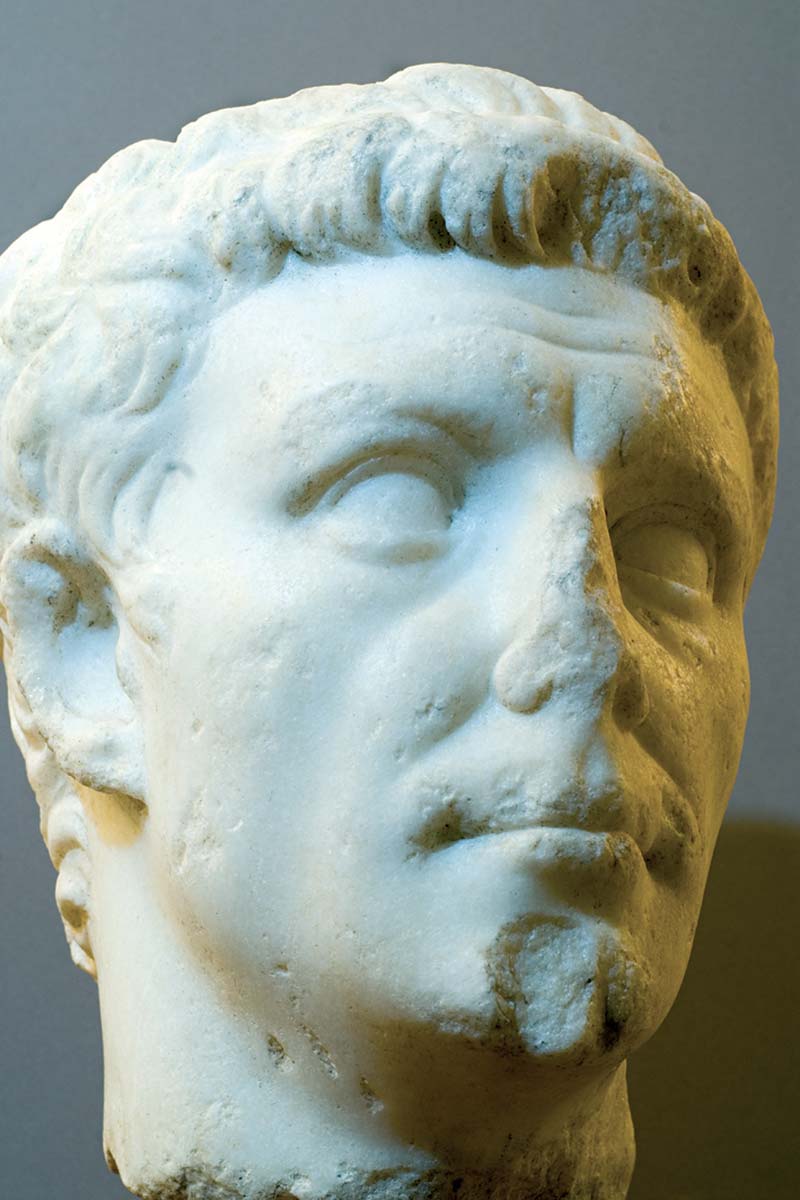

uno stemma vescovile nel Settecento. Un bel ritratto dell’imperatore Claudio e un cammeo in sardonice testimoniano l’interesse della famiglia imperiale per questo territorio,

nel corso della prima metà del I sec. d.C. Le necropoli romane della sala successiva parlano dei cittadini di Corfinio: nomi, mestieri, cariche pubbliche, stralci di vita che offrono al visitatore un quadro della società dell’epoca.

Infine, nell’ultima sala espositiva si segue la trasformazione del centro abitato in in epoca tarda e medievale.

Cattedrale di San Pelino

La Cattedrale di San Pelino è posta lungo l’antico tracciato della via Valeria che da ovest immetteva nel borgo abitato, ristrettosi, in età medievale, soltanto sull’estremità dello sperone

occupato in precedenza dalla città romana. La costruzione, avviata nel 1075 dal vescovo Trasmondo, fu interrotta nel 1092 e completata nel 1124. Più corpi di fabbrica compongono il complesso, di grande pregio architettonico ed artistico:

la Cattedrale, l’Oratorio di Sant’Alessandro , la Torre e l’Episcopio. Le absidi scandiscono il possente e armonico perimetro esterno della chiesa, in corrispondenza della navata

centrale e dei due bracci del transetto; l’insieme, con le arcatelle poggianti su animali che sorreggono le colonnine e le lastre di pietra decorate con differenti motivi, costituisce un segno nel territorio circostante.

Vari elementi emergono all’interno della chiesa a tre navate, alla quale si accede attraverso un portale elegantemente ornato con motivi vegetali: l’ambone di pietra, realizzato all’epoca del vescovo Oderisio di Raiano (1168-88),

tracce di affreschi due-trecenteschi alle pareti e un bel bassorilievo di Madonna con Bambino, del XII secolo, che rimanda echi bizantini. L’abside maggiore ospita il coro ligneo (1738) opera di Ferdinando Mosca da Pescocostanzo, mentre

nell’area tra la sacrestia e l’edificio conventuale è custodita una «Crocifissione» del pittore abruzzese Teofilo Patini.

Prima della chiesa, alla fine dell’XI secolo, fu edificato dal vescovo Trasmondo l’oratorio, dedicato a papa Alessandro, rappresentato benedicente, con alcuni santi, negli affreschi parietali del XIV secolo. Le quattro campate uguali e

l’abside, molto appiattita nella curva posteriore, conferiscono allo spazio un aspetto austero, al quale contribuisce anche una torre rettangolare, di carattere difensivo, che ingloba un mausoleo romano, il cui nucleo è ancora visibile

nel vano sottostante. Una parte in vetro del pavimento permette di vedere le sepolture di una necropoli paleocristiana.

Sant’Ippolito

Appena fuori dal paese sorge l’area sacra di Sant’Ippolito, dove gli scavi hanno messo in luce un santuario italico del III sec. a.C., dedicato ad Ercole, sorto nei pressi di una sorgente naturale, in un contesto naturalistico di grande

suggestione. Il complesso si sviluppa su due terrazze: in quella inferiore una cisterna in opera cementizia e una vasca in lastre di pietra raccoglievano l’acqua ritenuta salutare ancora fino a qualche decennio fa, quando era utilizzata per

guarire i mali dell’orecchio.

Nella terrazza superiore un piccolo sacello rettangolare in opera quadrata si addossa a un lungo muro in blocchi quadrangolari che delimita l’area sacra. Il santuario era dedicato ad Ercole, ma anche altre divinità,

legate all’agricoltura e alla pastorizia, venivano qui venerate; le numerose offerte votive, tra cui centinaia di statuette in bronzo di Ercole, sono esposte nel Museo, insieme ad alcuni dei cippi trocopiramidali, con iscrizione, sui quali erano collocate.

per installare la App sul tuo

per installare la App sul tuo