Vittorito

I ruderi della torre medievale, ancora oggi visibili sul crinale roccioso che sovrasta il paese, rappresentano l’unico elemento riconoscibile dell’antico sistema difensivo. Del borgo fortificato, che si sviluppò verosimilmente a partire dal Duecento, resta ben poco, se non alcuni tratti murari inglobati in edifici posteriori e alcune evidenze planimetriche nell’impianto urbano. Il Castello di Bectorita (antico toponimo di Vittorito) è documentato già prima del 1076, come riportato nel Chronicon Casauriense. Ciò consente di ipotizzare una fondazione altomedievale, forse in ambito longobardo.

La torre doveva avere una forma a puntone e probabilmente occupava il vertice più elevato di un castello-recinto di pendio, con pianta triangolare e struttura adattata alla morfologia del rilievo. La funzione primaria era quella di avvistamento e controllo visivo: non è un caso che il sito fosse in collegamento ottico diretto con le torri dei castelli coevi di Popoli e Roccacasale, parte di un sistema difensivo integrato della valle.

Per analogia con altri insediamenti peligni, è plausibile che anche il borgo di Vittorito sia stato successivamente munito di fortificazioni. Ancora oggi si riconosce una cortina muraria continua di edifici in pietra, che potrebbe rappresentare il margine superstite del castro medievale. In questo tratto si apre un passaggio voltato, noto localmente come “Porta da piedi”, che potrebbe aver costituito un accesso controllato alla parte alta del borgo (tale struttura potrebbe essere stata parte di una residenza baronale fortificata, risalente ai secoli XIII–XIV).

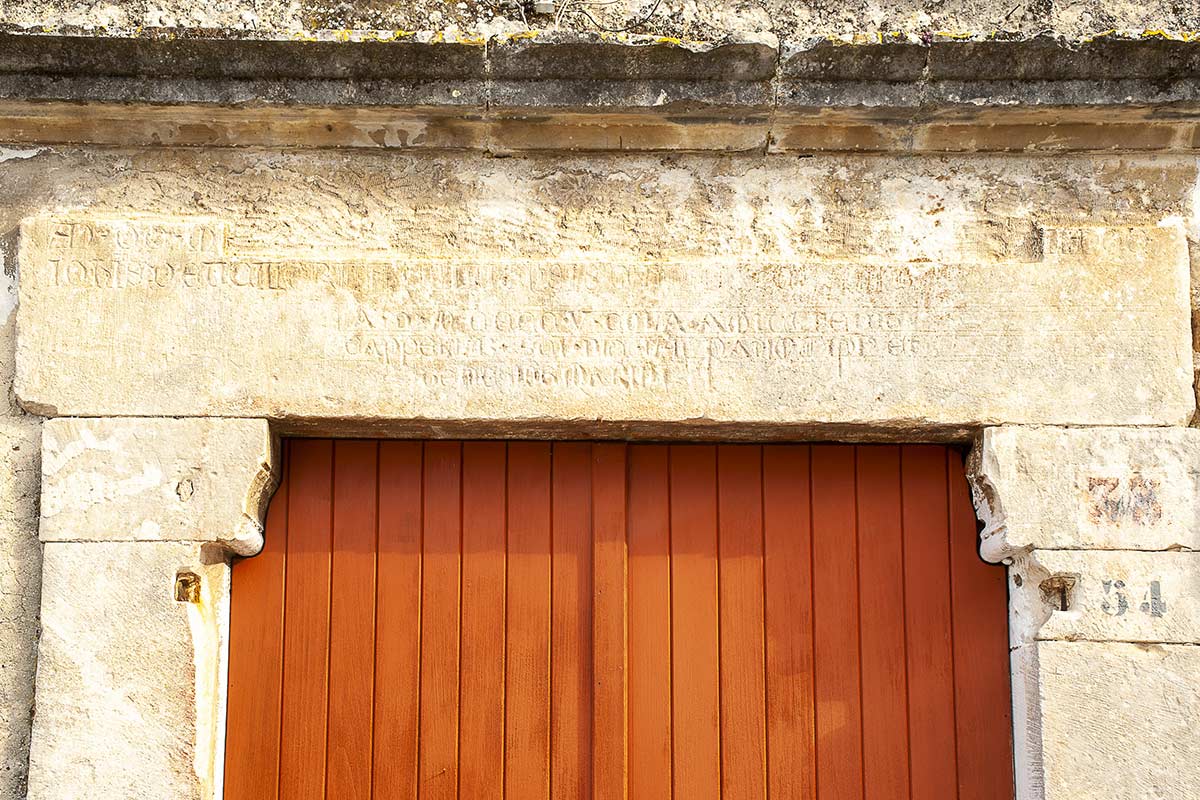

Più in basso rispetto al borgo medioevale si trova la chiesa dedicata a San Michele Arcangelo che ingloba resti di un tempio italico della fine dell'età repubblicana (II - I secolo a.C.). La chiesa venne costruita dunque sopra un antico edificio, su un luogo considerato sacro da secoli. All'interno dell'edificio, sotto ai pilastri delle navate laterali, sono ben visibili i blocchi modanati del podio del tempio, simile nel profilo a quello di altri santuari coevi abruzzesi e del centro Italia. Sono visibili anche grossi blocchi con differente modanatura ma qui collocati come basi dei pilastri della chiesa e provenienti probabilmente dal tempio stesso o da un'altra struttura vicina. Nella parete laterale sinistra della chiesa si conserva murata un'iscrizione funeraria di un giovane milite, mentre nella stessa facciata fu murato un capitello di pilastro di stile corinzio, forse proveniente da altro edificio romano nella zona. Altri frammenti epigrafici sono riutilizzati nelle murature della chiesa e di altri edifici del paese. All’interno di San Michele si può ammirare un altare con ciborio del Duecento con affreschi oggi attribuiti al Maestro di Campo di Giove. Poco al di sotto della chiesa, sul ciglio di una stradina, sono visibili tratti di un muro di sostruzione in opera incerta, che doveva sostenere il piazzale soprastante dove sorgeva uno dei templi del popolo Peligno.

per installare la App sul tuo

per installare la App sul tuo